Se o mundo ainda dependesse apenas da imprensa burguesa para obter informações, talvez a esta hora estivéssemos todos horrorizados não com o massacre de palestinos na Faixa de Gaza, mas com os “ataques terroristas desferidos contra o povo judeu, no dia 7 de outubro de 2023, por fanáticos religiosos islâmicos que bombardearam uma festa para assassinar jovens inocentes, invadiram kibutzim para estuprar mulheres e torturar idosos” e, de quebra, não se sabe como, decapitaram um séquito de quarenta bebês. Ato contínuo, estaríamos dispostos a empenhar nosso apoio à matança do povo palestino, que, uma vez mais, o Estado sionista comete, desta vez em nome de um suposto e “legítimo” direito de reagir.

Essa é a história que, à revelia das imagens e depoimentos que circulam pela internet, os meios de comunicação da burguesia nacional e internacional tentam plantar, fazendo reiterado uso do que eles próprios chamam de fake news, confiantes em que crescerá em solo cuidadosamente adubado pela máquina de propaganda sionista. Nesse cenário, é mais que oportuno voltar à obra “A indústria do Holocausto: reflexões sobre a exploração do sofrimento dos judeus” (Norman Finkelstein, 2000), em que o autor explica, com base em farta coleção de dados, como e com que propósito o assassinato em massa dos judeus na Segunda Guerra Mundial se tornou uma peça de propaganda. Todas as citações de Finkelstein constantes deste artigo foram extraídas desse livro.

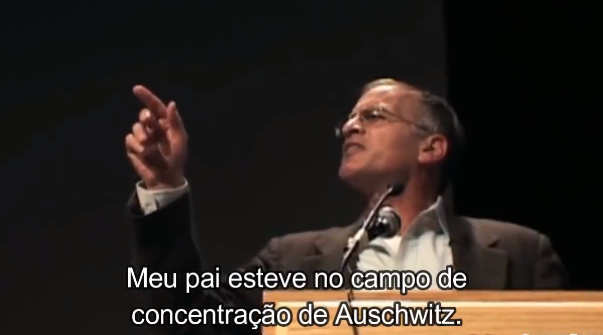

Publicado no ano 2000, o livro de Finkelstein, então professor na Universidade de Nova York, mostra em detalhes a construção do que ele chamaria de “indústria do Holocausto”. Filho de judeus sobreviventes dos campos de concentração nazistas, ele parte das lembranças da própria infância para desenvolver a ideia de que, para além do holocausto real, que ele grafa com inicial minúscula, foi criado um segundo Holocausto, agora com a inicial maiúscula, que estaria a serviço de um poderoso lobby. “Quando eu era pequeno, o holocausto não era tema de conversa entre os adultos. Somente após a Guerra dos Seis Dias – marcada pela vitória rápida de Israel, que ocupou o Sinai, Jerusalém, a Cisjordânia e as colinas de Golan –, quando os Estados Unidos perceberam ser Israel o parceiro perfeito no Oriente Médio, é que o assunto passou a ser obrigatório”, diz logo de início.

A polêmica suscitada por esse e por outros livros que continuaria escrevendo sobre o tema lhe custaria o emprego e muita dor de cabeça. No ano de 2007, seria proibido de continuar lecionando na Universidade DePaul, em Chicago, onde tivera rejeitada sua candidatura a professor titular de ciência política. A universidade, embora reconhecesse nele um “cientista prolífico” e um “professor excepcional”, cedeu à pressão do lobby sionista, nesse caso especificamente encabeçado por Alan Dershowitz, professor de direito de Harvard, e o levou a pedir demissão. Em 2008, ele foi impedido de entrar em Israel e, sob alegação de que tinha “opiniões antissionistas”, foi deportado e proibido de voltar ao país pelos dez anos seguintes (US academic deported and banned for criticising Israel, The Guardian, 26/5/2008).

A própria história do escritor é forte argumento em defesa de sua tese – afinal, ele foi perseguido pela mesma máquina de propaganda que denunciou, a qual só surgiria como tal quase 25 anos depois do holocausto. Até então, segundo relata, os judeus remanescentes do nazismo queriam esquecer o sofrimento vivido e seguir em frente. Ninguém falava sobre o holocausto, tampouco a imprensa se ocupava do tema. Depois da Guerra dos Seis Dias, porém, o aparato de propaganda se organizaria de tal forma que o “Holocausto” passaria a ocupar cada vez mais espaço nas matérias jornalísticas (o autor faz um levantamento sobre número de textos e páginas dedicados ao tema na imprensa), bem como no cinema, nas universidades, em toda parte.

No final da década de 1970, Jimmy Carter, então presidente dos Estados Unidos, nomearia Miles Lerman, um sobrevivente do nazismo que refez sua vida no país, para presidir o conselho consultivo da Comissão Presidencial sobre o Holocausto. Entre suas missões estava a criação de um Museu do Holocausto, que viria a ser fundado em 1993, graças ao apoio do governo norte-americano (em 1980 o Congresso aprovou uma lei que concedeu terrenos no National Mall, em Washington, onde seria construído o edifício) e à diligência do próprio Leirman, que angariou US$ 190 milhões para o projeto (Miles Lerman, a Leading Force Behind Holocaust Museum, Dies at 88, The New York Times, 24/1/2008).

Finkelstein explica um pouco melhor essa história: “No início da campanha de reeleição, Jimmy Carter iniciou o projeto para agradar os contribuintes e eleitores judeus, irritados com o reconhecimento, pelo presidente, dos ‘direitos legítimos’ dos palestinos. O diretor da Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations, rabino Alexander Schindler, deplorou o reconhecimento de Carter dos direitos humanos palestinos como uma iniciativa ‘chocante’. Carter anunciou os planos para o museu durante a visita do primeiro-ministro Menachem Begin a Washington e em meio a uma quente batalha no Congresso sobre a proposta do governo de venda de armas para a Arábia Saudita”. Como se vê, o lobby já estava em ação.

O autor lança uma indagação: “A primeira pergunta é por que existe até um Museu do Holocausto fundado pelo governo federal [dos EUA] na capital do país?”, à qual acrescenta: “Sua presença no Washington Mall é incongruente com a ausência de um museu [dedicado] aos crimes no curso da história americana. Imagine os protestos de acusação de hipocrisia aqui se a Alemanha construísse um museu nacional em Berlim para relembrar, não o genocídio nazista, mas a escravidão americana ou o extermínio dos índios americanos”.

Na época da publicação da obra, o autor se espantava com a proliferação de museus desse tipo nos Estados Unidos (“Sete grandes museus do Holocausto se espalham pela paisagem americana”). Hoje o país conta com 25 instituições do gênero, enquanto Israel tem cinco unidades e a Alemanha tem sete. No mundo, hoje, há mais de 64 Museus do Holocausto, em diferentes países. No Brasil, foram inaugurados, além do de Curitiba (o mais antigo do País), outros dois (um em São Paulo, o outro no Rio de Janeiro), que ainda não estão registrados no Global Directory of Holocaust Museums (portal do Israel Science and Technology Directory).

Para Finkelstein, “o Museu do Holocausto sinaliza a lição sionista de que Israel foi ‘a resposta apropriada ao nazismo’ com as cenas finais de sobreviventes judeus lutando para entrar na Palestina”. O autor denuncia o relato de fatos construído à maneira de um roteiro cinematográfico. Omite-se deliberadamente aquilo que não convém ao enredo.

“A charada política do Museu do Holocausto, no entanto, é que devia ser lembrada. Teriam sido os judeus as únicas vítimas do Holocausto, ou outros que também morreram na perseguição nazista deveriam entrar como vítimas?”, pergunta ele, para, em seguida, lembrar que não foram os judeus, mas os comunistas, as primeiras vítimas políticas e igualmente não foram os judeus, mas os deficientes físicos e mentais, as primeiras vítimas do genocídio nazista. Segundo Finkelstein, “justificar a não inserção do genocídio cigano foi o principal desafio do Museu do Holocausto”, pois “os nazistas mataram quase meio milhão de ciganos com perdas proporcionais iguais às do genocídio judeu”.

Os memoriais do mundo todo constituem uma espécie de rede que, além de assegurar que o Holocausto jamais seja esquecido, atua como “força global para enfrentar o ódio, o antissemitismo e o genocídio” (Miles Lerman (1920-2008), sítio do United States Holocaust Memorial Museum). Desde sua fundação em 1993, o número de visitantes do museu de Washington, a maioria não judeus, é superior a 47 milhões de pessoas, entre as quais mais de 11 milhões de crianças em idade escolar. O sítio do museu, no ano de 2021, recebeu mais de 21 milhões de visitas (About the Museum: A living memorial to the Holocaust, portal do United States Holocaust Memorial Museum). Chega a ser espantoso que um museu como esse rivalize em número de visitantes com o principal museu de arte de Nova York, o Museu de Arte Moderna. Segundo Finkelstein, o segredo é a propaganda.

O autor relata ainda que o Dia Anual de Lembrança do Holocausto é um evento nacional nos Estados Unidos: “Todos os 50 estados patrocinam comemorações, com frequência nas câmaras legislativas estaduais”. A propósito, recentemente (no dia 7 de novembro de 2023), na cidade de São Paulo, foi sancionado pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) o projeto de lei que institui o Dia do Combate ao Antissemitismo e ao Fascismo, a ser lembrado a cada 9 de novembro, data da “Noite dos Cristais”, que marca o início da perseguição nazista aos judeus em 1938. A oportunidade da homenagem foi saudada por Daniel Bialski, vice-presidente da Conib (Confederação Israelita do Brasil), que, segundo o jornal Folha de S.Paulo, afirmou que o “prefeito de São Paulo se mostrou sensível ao delicado momento de crescimento do antissemitismo que vivemos”, lembrando que “São Paulo será a primeira cidade do País a recordar essa data, que já é reconhecida no mundo como o Dia Internacional contra o Antissemitismo” (São Paulo cria Dia do Combate ao Antissemitismo e Fascismo em 9 de novembro, Mônica Bergamo, Folha de S.Paulo, 7/11/2023).

O “delicado momento de crescimento do antissemitismo” a que se refere o representante da Conib, coincide com o desenrolar do conflito israelo-palestino na Faixa de Gaza, que nos tem brindado com sucessivos relatos e imagens de hospitais bombardeados pelo Estado de Israel, além de corte de energia e até da água dos palestinos (até o momento, são cerca de 15 mil as vítimas do exército de Israel, das quais 5 mil são crianças palestinas). O que a organização chama de “antissemitismo” é toda e qualquer crítica à política de apartheid e limpeza étnica perpetrada pelo Estado de Israel. Exemplo disso é a perseguição e a censura, sob alegação de “antissemitismo”, do jornalista judeu Breno Altman (A guerra não pode matar nem escamotear a verdade, sítio da Associação Brasileira de Imprensa, 12/10/2023).

Essa mistura proposital entre antissionismo (crítica à política que ensejou a criação de Israel) e “antissemitismo” visa a transformar em crime posições políticas, perseguir ativistas e até incriminar jornalistas ou mesmo professores que se atrevam a emitir opiniões dissonantes do coro. A leitura da obra de Finkelstein nos permite compreender como foi preparado o terreno para induzir a opinião pública a apoiar qualquer ação de Israel no jogo político, por monstruosa que seja. Segundo o autor, “a rede do Holocausto conceituou o antissemitismo como uma estrita aversão irracional dos não judeus pelos judeus”, de modo que “invocar o Holocausto foi, portanto, um estratagema vantajoso para desmoralizar toda crítica aos judeus: esta crítica só poderia nascer de um ódio patológico”.

Essa política é fundante da a adotada pelo identitarismo, tanto que, no Brasil, o lobby judaico vem processando judicialmente os críticos do Estado de “Israel” com base na legislação que, no bojo do avanço da política identitária no País, tornou crime a “injúria racial”. Se tecer críticas públicas ao sionismo e ao Estado de “Israel” equivale a ser “antissemita” – sendo o antissemitismo o racismo contra judeus – instaura-se, por analogia, a possibilidade de enquadrar um professor, um militante político ou um articulista no crime (inafiançável) de injúria racial. Ressalte-se que a Justiça brasileira tem usado o “princípio da analogia” para indiretamente criar leis por meio de jurisprudência, como se deu com o “crime de transfobia”, que seria análogo ao de racismo, ao arrepio da lei.

Uma das frentes de atuação do lobby é a aprovação de leis. Recentemente, no dia 27 de outubro de 2023, foi aprovada em São Paulo a Lei Estadual nº 17.817, que “institui a proibição do ensino ou abordagem disciplinar do Holocausto sob os prismas do negacionismo ou revisionismo histórico, no âmbito do Sistema Estadual de Educação Básica do Estado de São Paulo”. Sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), a lei institui uma definição oficial de “Holocausto”, reitera o número de judeus mortos (a cifra de 6 milhões não pode ser contestada) e, mais importante, orienta a abordagem disciplinar do tema: “Este ensino deverá munir os alunos com as ferramentas necessárias para a identificação de discursos de ódio em nossa vida contemporânea, de modo a estarem mais preparados para exercer responsavelmente sua cidadania”. Para a aplicação de sanções, remete ao artigo 20 da Lei Federal nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que pune crimes resultantes de preconceito de raça ou cor. Dificilmente um professor de história negaria a existência do holocausto, o que nos leva a crer que a lei abre larga margem para punir quem porventura se desvie da política sionista, tão ciosamente cultivada pela propaganda. Por que, afinal, é preciso legislar sobre aulas de história, em particular sobre esse tema?

Na esteira do conflito na Faixa de Gaza, embora haja grandes manifestações populares de apoio à Palestina em todo o mundo, muitas das personalidades públicas temem comprometer-se por receio de perder contratos ou o emprego. É notório o caso de Maha Dakhil, a agente de Tom Cruise na Creative Artists Agency, que, graças à intervenção do ator, escapou da demissão, embora tenha sido rebaixada na empresa. Ela publicou na sua rede social privada a seguinte mensagem: “O que parte mais o coração que testemunhar um genocídio? Testemunhar o negacionismo de que um genocídio esteja acontecendo”. Foi o bastante para ter sua vida profissional prejudicada e servir de exemplo. Diga-se que a referida agência, pertencente a um bilionário francês, segue à risca a política identitária de “valorização do negro” etc. Como se vê, a questão palestina descortinou a farsa da política identitária.

O aparato de propaganda sionista, com seus tentáculos, só funciona tão bem graças aos altos investimentos que foram e continuam sendo feitos no projeto. Nesse sentido, o livro de Finkelstein, que enfureceu a elite judaica norte-americana, chega a ser didático. O autor mostra como surgiram organizações que, apresentando-se como representantes dos interesses dos sobreviventes dos campos de concentração, se ocupavam de obter dos bancos suíços (e depois dos alemães) vultosas indenizações. Para tanto, alegavam haver contas inativas dos judeus mortos, cujos fundos deveriam ser destinados a seus descendentes ou aos remanescentes idosos, que passavam por grandes dificuldades. Naturalmente, o discurso em si, embora criasse um sentimento de solidariedade para com os judeus, não seria suficiente para sensibilizar banqueiros.

As organizações judaicas norte-americanas, em conjunto com instituições financeiras e fundos de investimento, ameaçaram retirar todos os seus recursos dos bancos suíços caso as indenizações não fossem pagas. Feitas as contas, mesmo a contragosto, os banqueiros pagaram. Dos altos valores arrecadados, a parte que chegava aos realmente necessitados beirava a esmola, de que dá testemunho o próprio autor, cuja mãe, tendo ela própria sobrevivido ao horror da guerra, recebeu algo em torno de três mil dólares.

Nas palavras do autor: “A indústria do Holocausto forçava a Suíça a um acordo alegando o tempo como essencial: os ‘necessitados sobreviventes do Holocausto estão morrendo a cada dia’. Mas, assim que os suíços liberaram o dinheiro, a urgência desapareceu como que por milagre. Mais de um ano depois de alcançado o acordo, ainda não havia um plano de distribuição”. A título de exemplo, menciona que, “dos 200 milhões de dólares do ‘Fundo Especial para as Necessitadas Vítimas do Holocausto’, estabelecido em fevereiro de 1997, nem metade tinha sido distribuída para vítimas reais em dezembro de 1999. Depois de pagos os honorários dos advogados, o dinheiro suíço irá voar para os cofres das ‘honradas’ organizações judaicas”.

Finkelstein nos conta que, “estimulada pelo sucesso de extorsão dos suíços, a indústria do Holocausto rapidamente se mexeu para ‘testar’ o resto da Europa”. Depois do acerto com a Suíça, a mesma estratégia foi usada para exigir dinheiro da Alemanha. “Os mesmos três grupos legalizados (HausfeldWeiss, Fagan-Swift e o World Council of Orthodox Jewish Communities) iniciaram um processo de ação coletiva de classe contra as indústrias privadas alemãs, exigindo nada menos do que 20 bilhões de dólares como compensação”, relata.

Embora a Alemanha já tivesse feito uma série de acordos de compensação no pós-guerra, a indústria do Holocausto, segundo Finkelstein, conseguiu fazer que o país doasse à Jewish Claims Conference cerca de um bilhão de dólares (em valores do ano 2000) para judeus ex-internos de campos, que receberam uma compensação mínima. Segundo o autor, “a Claims Conference, violando o acordo com a Alemanha, usou o dinheiro em vez de empregá-lo nos projetos requeridos”, sob a curiosa alegação de que, “mesmo antes de os fundos da Alemanha estarem disponíveis […], as exigências das ‘necessitadas’ vítimas do nazismo já tinham sido amplamente satisfeitas”.

Em seguida, as organizações estenderiam sua ação para o Leste Europeu. “Alegando ‘promover o renascimento’ da vida judaica na Polônia, a WJRO está exigindo os títulos de mais de 6.000 propriedades da comunidade judaica anteriores à guerra, incluindo aquelas que estão sendo usadas atualmente como hospitais e escolas. A população judaica de antes da guerra na Polônia chegava a 3,5 milhões; a população atual é de alguns milhares. Será que o renascimento da vida judaica realmente precisa da construção de uma sinagoga ou escola para cada judeu polonês? A organização também está pedindo centenas de milhares de glebas de terra polonesa no valor de muitas dezenas de bilhões de dólares. ‘As autoridades polonesas temem’, escreveu o Jewish Week, ‘que a exigência ‘possa levar a nação à falência’”, relata Finkelstein.

O autor ainda mostra que, sedentas de “recuperar o dinheiro”, as organizações arrolavam números cada vez maiores de supostos sobreviventes, que serviam de justificativa para obter os valores pleiteados. Paradoxalmente, quanto mais inflavam a quantidade de judeus remanescentes, mais a população duvidava de que tivesse havido um “holocausto” – afinal, quantos judeus de fato morreram? Há quem atribua a essa atitude dos “representantes” dos judeus o recrudescimento do antissemitismo e até o “negacionismo” do holocausto. Mais de vinte anos depois da publicação da obra de Finkelstein, a propaganda sionista investe ainda mais na censura.