Há 200 anos era fundada a Confederação do Equador, um movimento político que, entre julho e setembro de 1824, tentou estabelecer uma república independente nos moldes federalistas composta pelas províncias de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. Apesar de suas influências republicanas e liberais, a Confederação do Equador assume um papel reacionário na história brasileira, o movimento separatista ia de encontro com o processo de centralização política do País – processo essencial para a formação territorial e política do Brasil.

Decorrida no início do século XIX, a Confederação do Equador teve fortes inspirações nos movimentos revolucionários do século XVIII e seus ideais. O principal movimento político do século XVIII – e um dos principais movimentos políticos da história – a Revolução Francesa (1789-1799) teve grande influência nos ideais do movimento pernambucano. Consagrando as ideias da burguesia revolucionária de liberdade, igualdade e fraternidade, a Revolução Francesa derrubou a monarquia absolutista de Luís XVI e instaurou uma república que serviria de inspiração para todos os movimentos políticos burgueses posteriores. Efeito semelhante teve a Guerra de Independência dos Estados Unidos (1775-1783), assim como a Independência do Haiti (1791-1804), sobre o movimento brasileiro.

As ideias iluministas advindas da Revolução Francesa chegavam ao território brasileiro pelos portos através dos filhos das elites locais que eram enviados para estudar nas universidades europeias. Conjuntamente da abertura dos portos em 1808 com a vinda da família real portuguesa, as ideias iluministas passaram a circular com maior intensidade no território nacional.

A propagação destas ideias em Pernambuco deu-se principalmente pelos jornais Typhis e Sentinela da Liberdade, de Frei Caneca e Cipriano Barata – respectivamente – os quais se tornariam personagens essenciais na criação da Confederação do Equador.

Até o ciclo do ouro, Pernambuco foi a capitania mais rica do Brasil. A produção de açúcar era uma das mais antigas do mundo e o porto de Recife já funcionava desde 1537 – antes da produção de cana-de-açúcar instalar-se na região. Pernambuco era uma das únicas capitanias que contava com um superávite primário – balança comercial favorável, com lucros maiores que pagamentos – tendo por base principalmente a exportação de açúcar e algodão no porto de Recife.

As exportações de algodão tiveram um crescimento considerável durante o início do século XIX, principalmente devido à abertura dos portos e a intensificação das relações comerciais com a Inglaterra e com a França. Em 1796, Pernambuco era responsável por 37% de todo o algodão exportado do Brasil; em 1806, eram 48%; em 1816, 83% de toda a exportação de algodão era escoada pelo porto de Recife. Em paralelo, a produção de açúcar decaía vertiginosamente: em 1796, atingia 54%; já em 1806, é registrada uma queda para 45% e, em 1816, para 15%.

O capital da capitania era totalmente advindo da produção agrícola. A cana-de-açúcar era o pilar da economia. No século XIX, via-se uma divisão territorial da produção agrícola na capitania. A porção norte se dedicava a plantação de algodão e cana, contava com vilas populosas. Já a porção sul possuía um foco na monocultura da cana-de-açúcar, com povoações anexas aos engenhos e um maior domínio dos senhores de engenho. A escravidão era a marca da produção em ambas as regiões.

Apesar de ter sido uma capitania de grande envergadura econômica, Pernambuco via sua balança comercial cada vez pior. O monopólio do açúcar nas Américas havia sido derrubado pelo empreendimento dos ingleses e holandeses nas Antilhas. Os preços caíram vertiginosamente e os produtores do Nordeste se dão com uma intensa crise que vai se agravando até os estados no Nordeste caírem numa paralisia econômica.

Ao mesmo tempo em que Pernambuco via sua produção e suas exportações em crise, a recém-independência do Brasil trouxe consigo uma mudança nas definições dos impostos. Dom Pedro I havia aumentado os impostos para sustentar o novo governo central e pagar as dívidas adquiridas com a independência. A forma de pagamento dos tributos também havia se modificado, ao invés de dois impostos, um local e um federal, passaria a ter apenas um imposto federal. Aumentando as tensões entre as elites locais e o governo federal.

Assistia-se à decadência da economia pernambucana – e do Nordeste de forma geral. Ao mesmo tempo, boa parte dos lucros adquiridos pela capitania eram enviados para a capital, Rio de Janeiro, para a manutenção da coroa.

Após a independência, D. Pedro I outorga, após um processo de debates nas câmaras regionais, a constituição federal em março de 1824. A constituição, apesar de possuir um caráter extremamente liberal para a época, um momento de reação absolutista, foi considerada pelos pernambucanos como centralizadora e pouco liberal. As elites locais de Pernambuco queriam uma constituição mais federalista, buscavam uma maior autonomia após a paralisia econômica enfrentada pela capitania. De fato, o problema é que o eixo econômico do Brasil e, portanto, seu eixo político, se deslocara para São Paulo, com o ciclo do café. A centralização nacional, nesse sentido, inevitavelmente subordinava o poder local dos senhores do Nordeste ao poder central que agora emanava do Sudeste brasileiro. O tema foi detalhadamente abordado em A Constituição liberal de 1824: produto da Revolução da Independência (Dossiê Causa Operária, nº 34, 1ª quinz. de abr./2024).

Um ano antes, Dom Pedro I também modificara o processo decisório para presidente da capitania (o equivalente a governador de estado nos dias atuais). Antes, a escolha do presidente era feita pelas próprias províncias, agora passara a ser decidido pelo imperador através de indicação.

Em 1823, o presidente da capitania de Pernambuco – partidário do imperador – renuncia ao cargo após pressão das elites locais contrárias ao projeto centralizador. Na mesma ocasião, é eleito um novo governo, presidido por Manoel de Carvalho Paes de Andrade e secretariado por José Natividade Saldanha. O coronel José de Barros Falcão de Lacerda foi aclamado Governador das Armas. Todos participantes da Revolução Pernambucana de 1817 – tentativa de formação de um governo republicano, autogerido e independente, que foi reprimido e derrubado por Dom João VI.

A eleição de Paes de Andrade, entretanto, ia na contramão da “Carta de lei” de 1823, que retirava das províncias, dos poderes locais, a prerrogativa de eleger o presidente da província, o secretariado e os demais cargos.

Seguindo a legislação, D. Pedro I depõe Paes de Andrade e nomeia Francisco Paes Barreto, o Morgado do Cabo, como novo presidente da província de Pernambuco. Paes Barreto não era popular na época, e sua nomeação desagradou as elites locais que, como reação, firmaram uma nova eleição. O colégio eleitoral confirmou Manoel de Carvalho Paes de Andrade como presidente, indo de encontro às ordens do imperador. O descompasso entre os interesses das elites locais e a força de centralização e união do território nacional de D. Pedro I, foi o estopim para a fundação da Confederação do Equador. Como fica claro, a tendência “federalista” levaria inevitavelmente, caso tivesse sucesso, a uma divisão do território nacional em países diferentes.

Previamente à criação da confederação, se deram uma série de atos destituindo autoridades militares, judiciais e administrativas ligadas a Morgado do Cabo. As tensões políticas e sociais estavam latentes e se agravando. Em março daquele ano, tropas imperiais desembarcaram em Alagoas como forma de apoio ao grupo liderado por Paes Barreto.

Para garantir a ordem e a posse de Francisco Paes Barreto, uma divisão naval formada pelas fragatas Niterói e Piranga, comandada pelo Capitão de Mar e Guerra John Taylor, foi enviada para o Recife, chegando em fins de março de 1824. O capitão propôs que um grande conselho fosse formado para decidir os rumos da política pernambucana. Em 7 de abril este conselho foi formado e uma reunião foi realizada. Na reunião, secretariada por Frei Caneca, os 319 conselheiros não aceitaram a nomeação de Francisco Paes Barreto e declararam a presidência de Manoel de Carvalho Paes de Andrade.

Seguiram-se momentos de tensão, com provocações entre Paes de Andrade e o almirante Taylor. O porto foi bloqueado e todos ficaram na iminência de um conflito de grandes proporções. Um exemplo dessa tensão foi quando marinheiros imperiais e uma guarnição do porto entraram em choque, resultando na morte de dois guardas. Como reação, um grupo de soldados pernambucanos decidiu atacar um bairro portuário do Recife, tomado por estabelecimentos comerciais e moradias de comerciantes portugueses. Graças à intervenção do major Agostinho Bezerra e seus homens, os soldados não deram a cabo seus planos.

Após meses de tensão, em 20 de maio, Dom Pedro I envia um novo decreto para Pernambuco. O imperador havia substituído a indicação de Francisco Paes Barreto pelo mineiro José Carlos Mayrink da Silva Ferrão na presidência da província. As elites locais consideraram o ato despótico, que desrespeitava a autonomia da província – apesar da constituição. O decreto também era acompanhado de uma determinação de que a província jurasse à nova constituição. Em junho, novamente a Câmara de Olinda rejeita tanto a posse do presidente indicado pelo imperador, como também o juramento à constituição.

Na capital, rondavam rumores de que Portugal preparava uma expedição militar contra o Brasil. Por ordem do imperador, em primeiro de julho, o almirante Taylor e seus navios partem do porto do Recife. Um dia após a retirada das tropas imperiais, os federalistas pernambucanos, sob comando de Manoel de Carvalho Paes de Andrade, decretaram a independência das províncias do Norte, formando, então, a Confederação do Equador.

A confederação liderada por Pernambuco procurava o apoio e aderência das províncias de Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e, possivelmente, Piauí e Pará. Os federalistas produziram e fizeram circular manifestos ao povo pernambucano e das demais províncias do Norte, conclamando todos a se unirem ao movimento e romper com o Império, ao mesmo tempo que acusavam Dom Pedro I de traidor.

Inspirada no movimento de 1817, a confederação foi organizada como uma federação e com um esboço de uma república. A Revolução de 1817 foi basilar para a formação da Confederação do Equador, muitos de seus membros haviam participado do movimento ocorrido sete anos antes.

A disputa das elites locais pelo projeto de governo já se acirrava desde antes da formação da confederação. Uma parte das elites, contando com apoio de setores das forças armadas locais e parte da população, era contrária as diretrizes vindas do Rio de Janeiro. Outra parte, também apoiada por grupos militares, apoiava o governo central e suas determinações. Ao estourar da guerra, a primeira se junta a Manoel de Carvalho Paes de Andrade e a segunda às tropas do imperador.

A disputa entre o poder central e local tornou-se uma revolta de caráter social. Os produtores de açúcar do Sul da província, majoritariamente ligados à monocultura da cana-de-açúcar, aliaram-se ao governo central. Os produtores de açúcar e algodão do Norte, tomaram partido dos federalistas. Esta era composta pelos senhores de engenhos, comerciantes ligados à exportação, traficantes de escravizados, magistrados e padres; possuía também apoio de camadas populares – como escravizados libertos e militares de baixa patente que foram utilizados como milícias pelo novo governo –, mas se constituía essencialmente de um movimento das elites locais.

Para o sul, a confederação enviou a Divisão Constitucional, formada pelo 2º e 3º batalhões de caçadores do Regimento de Artilharia. Entre junho e julho daquele ano, os combates foram intensos. Em meados de julho, a confederação envia duas embarcações – o navio Constituição ou Morte e a escuna Maria da Glória – do porto do Recife para Alagoas no intuito de abastecer as tropas no Sul de Pernambuco e negociar a adesão da província de Alagoas. A adesão de Alagoas falhou, porém, as tropas da confederação venceram as forças imperiais em Porto das Pedras.

No Rio de Janeiro, a resposta para conter o avanço da revolta foi imediata. Tropas e uma esquadra naval foram enviadas à província. Em 1º de agosto de 1824, o almirante Lorde Cochrane, à frente da divisão naval, zarpou do porto carioca, levando consigo 1.200 soldados do Exército Imperial, sob o comando do brigadeiro Francisco de Lima e Silva (pai do futuro Duque de Caxias). As tropas lideradas por Lima e Silva desembarcaram no porto de Jaraguá, em Alagoas, nos dias 14 e 16 de agosto, e de lá seguiram em marcha em direção ao Recife. Ao longo do trajeto para Recife, as tropas imperiais foram ganhando apoio de outras milícias fiéis ao imperador, bem como da população rural.

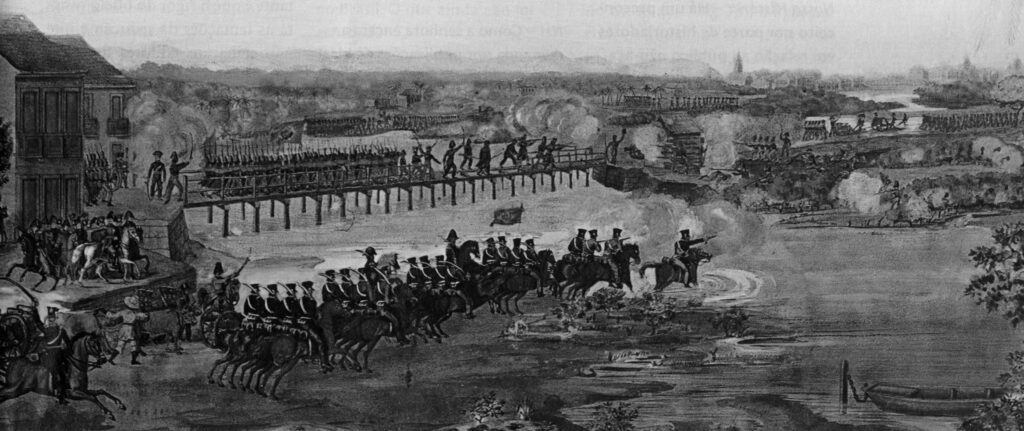

Recife.” Pintura de Leandro Martins, 1824. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.

Após o desembarque de Lima e Silva e seus homens, a divisão naval de Cochrane parte para o Recife, onde chegam no dia 18 de agosto e estabelecem logo um bloqueio no porto, impedindo a entrada e a saída de qualquer embarcação. Cochrane expediu uma proclamação, em 19 de agosto, dando um ultimato e exigindo a rendição da Confederação do Equador, sob ameaça de bombardeio à cidade do Recife. Quatro dias mais tarde, expediu mais uma proclamação estabelecendo o prazo de rendição para o dia 28 de agosto.

O general Lima e Silva, após desembarcar em Jaraguá, seguiu para Barra Grande, ainda em território alagoano, onde se reuniu com tropas que se opunham ao governo confederado. Foi nessa região que se formou o Exército Cooperador da Boa Ordem. A partir daí, avançaram em direção à Vila do Cabo, já na província de Pernambuco. À medida que o exército prosseguia, ganhava novos apoiadores, evidenciando que as elites pernambucanas não estavam inteiramente alinhadas ao projeto de Manoel de Carvalho Paes de Andrade. Cabe destacar que os índios que viviam na divisa entre Pernambuco e Alagoas desempenharam um papel crucial como aliados das forças imperiais na luta contra os insurgentes.

Lima e Silva intima Paes de Andrade e o coronel José de Barros Falcão de Lacerda a deporem armas no dia 11 de setembro. No dia seguinte, após algumas horas de combate, as tropas imperiais tomam Recife. Manoel de Carvalho Paes de Andrade refugia-se em um navio inglês ancorado no porto e no dia 13 de setembro Lima e Silva se apodera da parte central do Recife.

Ainda havia resistência em Olinda. O Senado da Câmara de Olinda solicitou um armistício de três dias para negociar a rendição. No dia 16 de setembro, Frei Caneca e outras lideranças resolvem abandonar Olinda e continuar a luta no interior. Em 17 de setembro, a maioria dos líderes da confederação decide pela rendição.

Em menos de uma semana as tropas imperiais derrotam os confederados. Apenas dois meses depois, no dia 29 de novembro, seria acordada a rendição final dos confederados e a vitória do Império.

Em 20 de dezembro de 1824, uma Comissão Militar foi criada como um tribunal temporário para julgar todos os envolvidos na revolta. Presidida pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva, sua missão era processar e julgar de forma sumária os prisioneiros considerados líderes da revolução. Entre os primeiros a serem julgados estavam Frei Caneca, famoso por seus escritos subversivos, e dois militares: Agostinho Bezerra Cavalcante e Souza, comandante do Batalhão dos Henriques, e Francisco de Souza Rangel, do corpo de guerrilha.

Frei Caneca foi condenado à morte no dia 23 de dezembro de 1824. Ele foi desligado da Igreja Católica e em 13 de janeiro de 1825 foi executado. Agostinho Bezerra Cavalcante foi executado no dia 21 de março de 1825. Os liberais radicais, contrários às propostas centralizadoras do imperador, foram enforcados e fuzilados. Nesse mesmo ano, a Comissão Militar foi extinta e, por decreto Imperial, foram anistiados todos os envolvidos que não estivessem pronunciados pelo crime de rebelião.

A morte de Frei Caneca foi utilizada como exemplar para os confederados. O clérigo revolucionário é apontado pela historiografia pequeno-burguesa como a figura que ilustraria o caráter progressista da revolta de Pernambuco. Contudo, como observado acima, Frei Caneca não possuía um papel centralizador da revolta, apesar de ser um dos seus ideários, não ocupava o papel de principal chefe da revolta.

Na realidade, a Confederação do Equador possuía um caráter reacionário no contexto político. A tentativa de divisão do território nacional, tanto para época quanto para hoje, representa um enfraquecimento político, militar e econômico do Brasil. O Brasil era uma nação recém-formada e a luta pela independência ainda estava acontecendo. As tendências à desagregação nacional ainda eram fortes e a Confederação do Equador expressava essa tendência que, caso fosse vitoriosa, teria como resultado a divisão do Brasil e a criação de países menores, ou seja, mais fracos e, portanto, mais suscetíveis ao domínio estrangeiro.

A Confederação do Equador visa a desmembrar o País. O Brasil perderia todo o Nordeste se a revolta fosse bem-sucedida. Nesse sentido, concretamente, ela tinha um caráter reacionário, independentemente das intenções dos revoltosos. Frei Caneca, por exemplo, era uma pessoa convicta de suas ideias, mas era a favor de dividir o Brasil, algo incompatível com elas, visto que não haveria como se manter um governo supostamente mais liberal sem a capacidade de enfrentar uma dominação estrangeira.

A caracterização da Confederação do Equador como um “movimento de massas” e de Dom Pedro I como um reacionário, serve para jogar lama na história brasileira, no nosso País e em seus habitantes. A Confederação do Equador não possuía um conteúdo popular. Seus adeptos eram senhores de escravos e latifundiários. A proposição da revolta era o desmembramento do Brasil e o fortalecimento das elites locais em oposição à independência e à unificação nacional expressadas na figura deDom Pedro I.

Caso a revolta fosse vitoriosa, a América Portuguesa (Brasil) poderia assistir um futuro semelhante à América Espanhola. Uma miríade de países pequenos, sem poder político e econômico, dominados pelos seus colonizadores e depois pelos norte-americanos. O projeto centralizador do Império permitiu que o Brasil permanecesse unido e pudesse se tornar uma liderança na região. Ao mesmo tempo que criou uma das maiores e mais fortes classes trabalhadoras das Américas.

De fato, o contexto histórico era marcado por uma forte reação conservadora. Após as Guerras Napoleônicas, o Congresso de Viena restabeleceu o poder das monarquias absolutistas na Europa, em resposta às mudanças trazidas pela Revolução Francesa. As forças políticas dividiram-se em três grupos principais: Absolutistas, que defendiam a monarquia centralizada; Liberais, que buscavam reformas moderadas e a manutenção de alguns direitos constitucionais; e os Democratas Radicais, influenciados pelos jacobinos e que propunham transformações mais profundas e republicanas.

Entre esses grupos, os Absolutistas eram os mais reacionários. No entanto, o ponto que muitos historiadores não enfatizam é que Dom Pedro I, ao contrário de ser um absolutista, era de fato um liberal. O imperador havia dissolvido a constituinte exatamente porque esta havia sido tomada por grupos absolutistas. A Constituição de 1824, embora concedesse amplos poderes ao Imperador, foi elaborada sob princípios liberais, com garantias de direitos individuais e institucionais.

A Confederação do Equador, que ocorreu em 1824, foi em parte uma resposta a esses eventos. Contudo, o que a historiografia pequeno-burguesa se recusa a aceitar é que o federalismo favorecia o poder dos latifundiários locais, o que é popularmente conhecido como coronelismo, fator que até hoje colabora para o atraso brasileiro. O Imperador buscava o contrário, o fortalecimento da unidade nacional, algo progressista inclusive para os dias atuais.